2025/07/18

【第2062回】

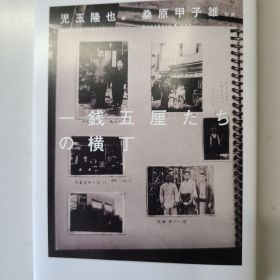

梶原阿貴著「爆弾犯の娘」読了。爆弾犯である梶原譲二さんは知人であり何度かお話ししたこともあります。彼が出演していた、1971年10月新宿文化劇場で上演された清水邦夫作、蜷川幸雄演出の「鴉よ、おれたちは弾丸をこめる」も観ています。この芝居の直後、彼は過激派集団の一員として数カ所の警察施設に爆弾を仕掛けました。その後14年間、逃亡生活した末に自首、6年の刑期を経て社会復帰...新宿三平で仲間が集まってお祝いした日が懐かしいです。

この本は、譲二さんの娘さんである阿貴さんが逃亡中に一緒に過ごした顛末を書いたものです。実は彼女が女優としてデビューした芝居も浅草の常磐座で拝見しています。子どもの頃の父親を「あいつ」と表現しているところに親子三人の生活がただならぬ関係であったことを感じます。彼女は女優を経験した後、現在は脚本家として活躍しています。

この本の中で彼女の心情が吐露されている一文がありました。過激派にのめり込んで行ったきっかけが、現代人劇場の芝居に出演した23歳の譲二さんが語った台詞「おれは走る。おれはとぶ。おれは闘う。おれは爆弾をなげる。でも、おれはいつもそのあとにそれらの意味を考える。おれは考えないではいられない。そして言葉を探す。考えるということは言葉をさがすことだ...そのことが自分に対して、仲間に対して、誠実であると信じてきた。そうやって自分の意思を、自分の行動を、自分の虚像と実像を常に推しはかろうとしてきた...」

そして怒りをまじえて彼女はこう記述している。清水邦夫と蜷川幸雄に腹が立ってきた。自分たちは賢くて大人で、現実と虚構の区別をきっちりと選別できていたのかもしれないけれど、無垢でアホで真面目な若者は、現実との区別がつかなくなくなってしまったかもしれないのだ。その責任にあなたたちはどう考えているのですか?

芝居というものは恐ろしい。見知らぬ世界に誘ってくれると同時に、現実をいとも簡単に飛び越えてしまうこともある。創る側はその危うさを常に認識していなければならない...ひとことの言葉で人生を狂わせることだってあるのだから...

今日、関東梅雨明けです。この青空を、世界の人達が皆同じように穏やかに見上げられる日が来ますように!

梅雨明けのサルスベリ